1研究背景

Trombe墙,也称集热墙,为一种被动式太阳能技术,被广泛应用于减少建筑物的能源消耗[1,2]。很多学者对Trombe墙进行了大量的改进研究。包括基于各部件材料的优化研究[3-6],以及关注新型结构[7,8]对能源性能的影响,这些研究旨在提高Trombe墙的能效和性能,以更好地利用太阳能,并减少建筑物的能源消耗。然而,目前关于太阳能集热墙的研究大多是在平板流动的基础上对系统各部件结构和材料进行优化。在太阳能资源尚可利用的部分寒冷地区,现有集热墙形式由于较小的换热面积和低效的换热方式,不能使其发挥出良好集热性能的技术问题,需探究新型高效的集热墙系统。

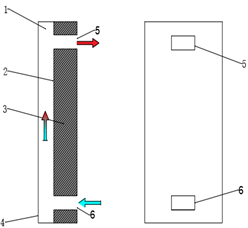

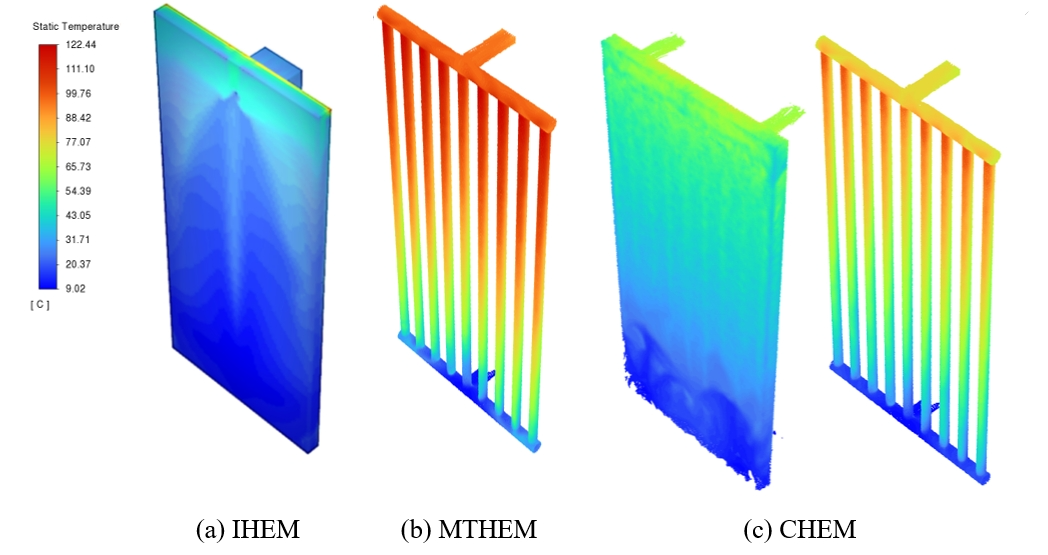

本研究根据对既有研究的总结和集热墙在部分寒冷地区运行中遇到的关键技术问题,提出了一种多风道、多换热模式的Trombe墙系统(MACTW),通过结合传统Trombe墙与管式太阳能集热器,显著提升了冬季供暖性能。传统Trombe墙仅依赖空气夹层进行间层换热(IHEM),而新型MACTW系统引入高硼硅玻璃管束,形成多管换热和耦合换热模式,不同换热模式的运行示意图如图1所示。

(a) 间层换热模式(IHEM)

(b) 多管换热模式(MTHEM)

(c) 耦合换热模式(CHEM)

1.空气间层 2.吸热面 3.蓄热墙体 4.玻璃盖板 5.集热墙上通风口 6.集热墙下通风口7.上集管 8.支管 9.下集管 10.集热管上通风口 11.集热管下通风口图1 三种换热模式示意图

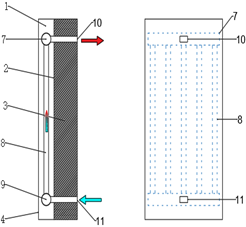

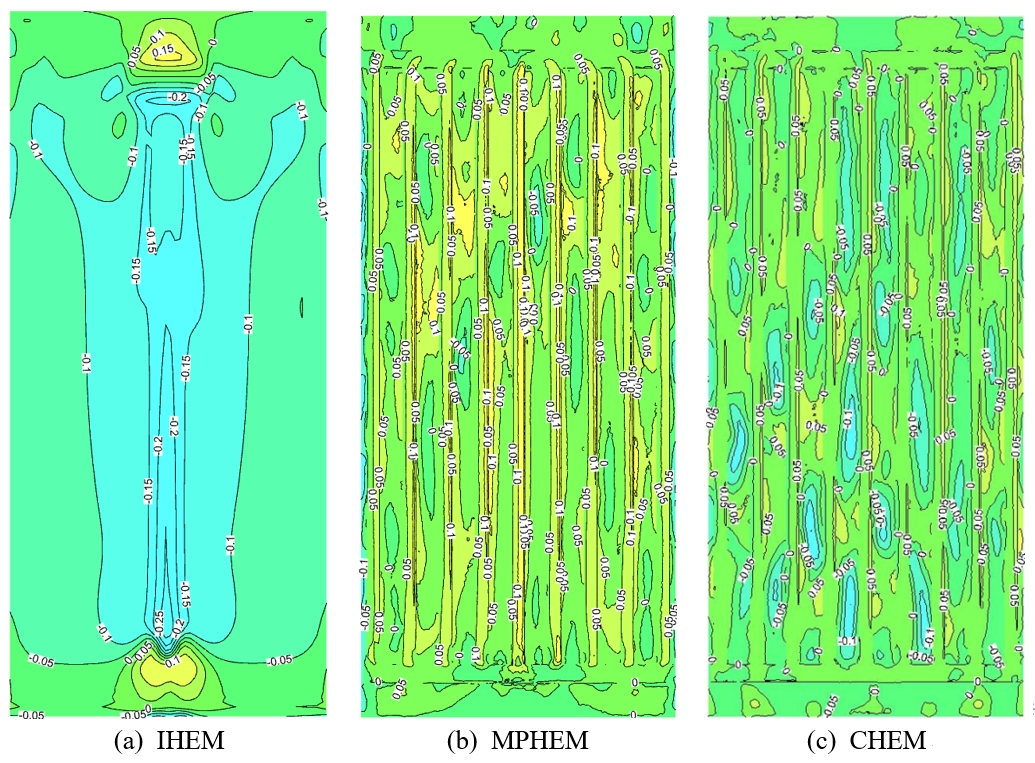

本研究通过数值模拟对比了不同换热模式(间层、多管、耦合)的热工性能。如图2所示,间层换热模式下空气流速分布均匀(-0.1~0 m/s),上下风口因热浮升力与冷环境力失衡形成高速区(-0.2 m/s);多管模式下,向阳侧支管因吸热多、浮升力大,流速较高;耦合模式因间层与管道流动共存,管间压差引发涡流,启动速度相较于间层也更快。

图2 8:00时刻不同模式下集热墙风道内空气速度场分布

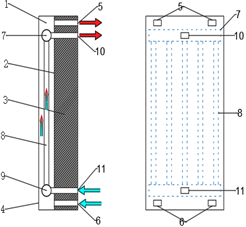

如图3所示,12:00时刻充分运行时,耦合模式既保留了传统模式的高温特性,又通过多管换热提升热稳定性,实现了温度分布的均匀性与热效率的平衡。

图3 12:00时刻三种模式下温度云图。

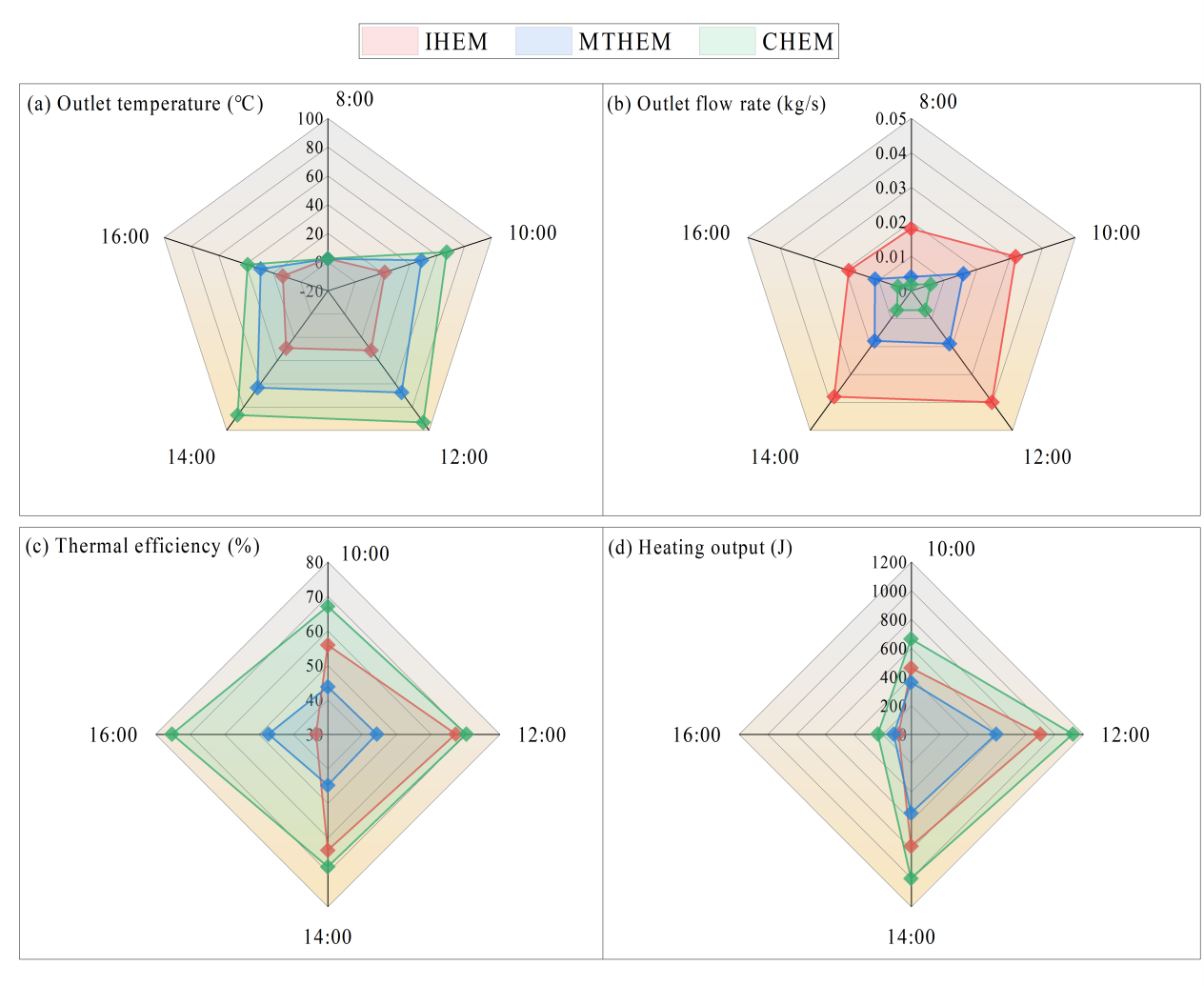

图4对比了三种换热模式的热性能差异,发现耦合与多管换热模式的集热效率波动更小,且在低辐照下仍保持稳定。耦合换热模式日均供热量相较于间层更大。综合来看,耦合模式通过平衡温度提升与流量控制,在保证高效换热的同时减少热波动,成为兼顾稳定性与能效的最优方案。

图4 不同换热模式下集热墙性能参数变化

为了提高多风道太阳能集热墙(耦合换热模式)系统的集热性能,本文通过FLUENT软件对不同集热管形式下的集热墙系统进行模拟研究,分析了集热管数量和排列方式等参数对集热墙热工性能的影响。

3.1 集管管数对多风道集热墙热性能的影响

如图5所示,三种支管数量下集热墙风道内速度分布情况相似,随着管数的增加,支管内空气的平均流速逐渐减少,管外空气的平均流速逐渐增加,中部支管的涡流梯度速度梯度逐渐增大,在管数大于7时最大涡流梯度开始由中间支管向相邻支管偏移。

图5 12:00时刻不同管数下多风道集热墙流场内速度等值线图

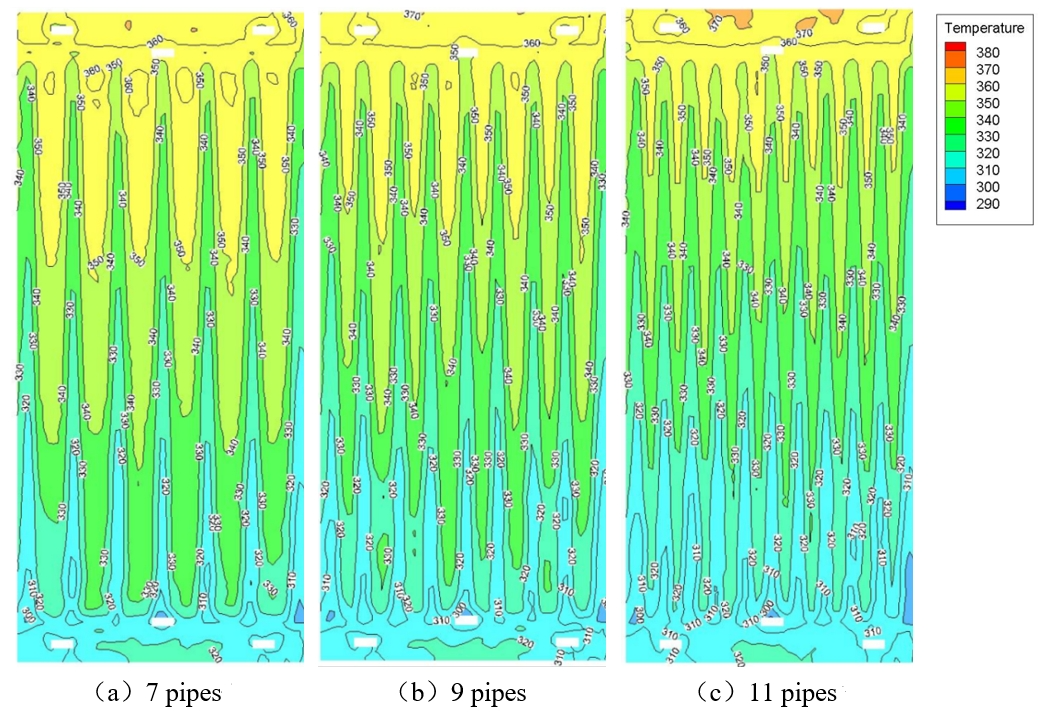

如图6所示,随着管数的增加,直射区和阴影区的高温面积逐渐减少,集热墙外壁面平均温度逐渐减小。这说明增加支管数量不利于系统内空气与集热管换热。

图6 12:00时刻不同支管数量下多风道集热墙外表面温度分布

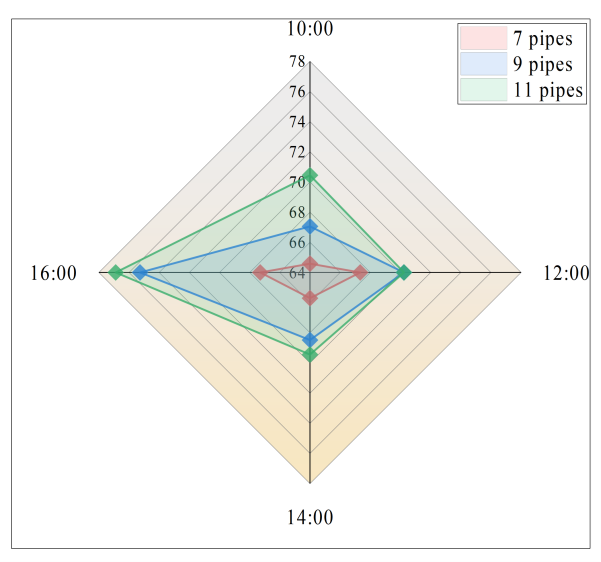

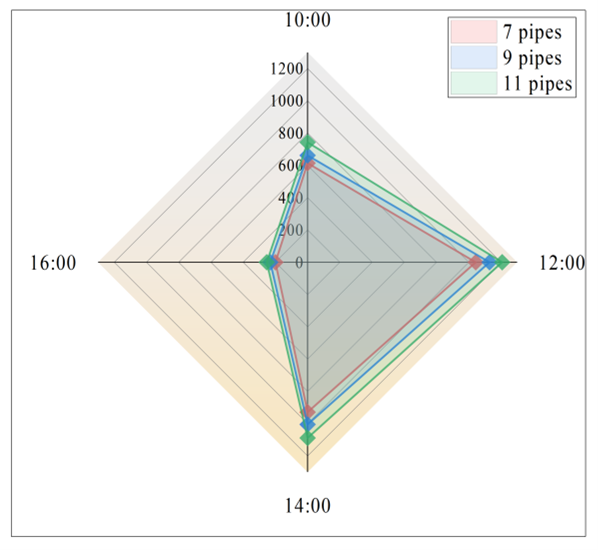

综合图7与图8分析发现,9管式向11管式转变时,系统平均集热效率提升较小,供热量仅增加8%。此外,在一定太阳辐射强度范围内,11管式多风道集热墙的集热效率随辐照强度增加而降低。经过综合对比,9管式多风道集热墙在换热效果上表现更为优异,能够实现更高的能效与性能平衡。

图7 不同管数下集热效率随时间变化

图8 不同管数下供热量随时间变化

3.2 管排形式对多风道集热墙热性能的影响

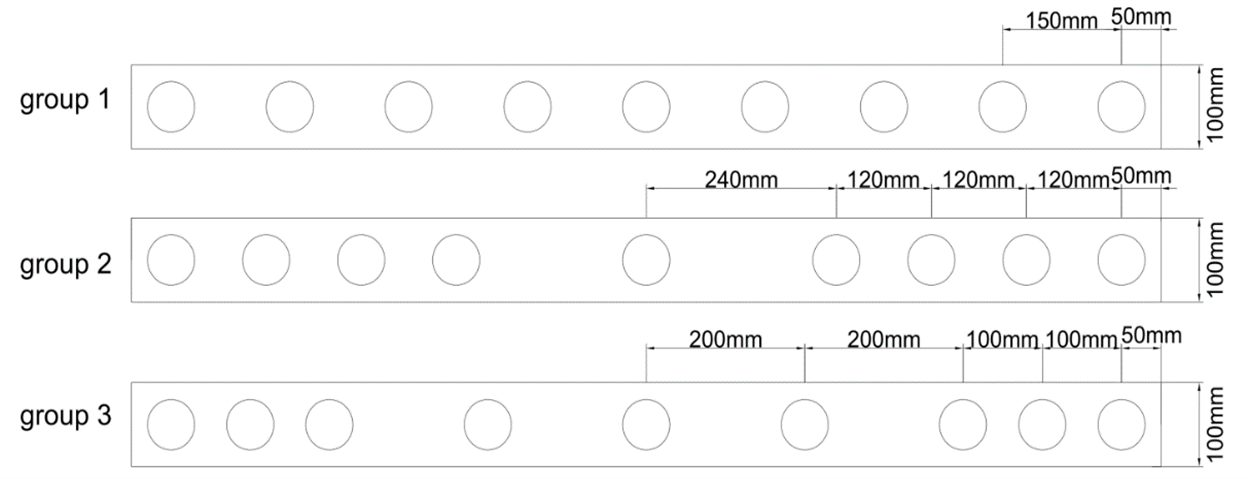

为探究不同管排形式对管式多风道集热墙热性能的影响,在保持其他结构参数不变的前提下,以9管式为基础,探究不同时刻下的具体管排形式参数,具体参数如图9所示。

图9 不同管排形式的多风道集热墙

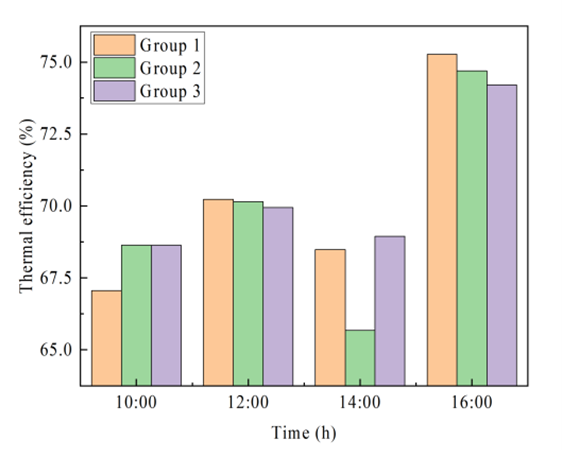

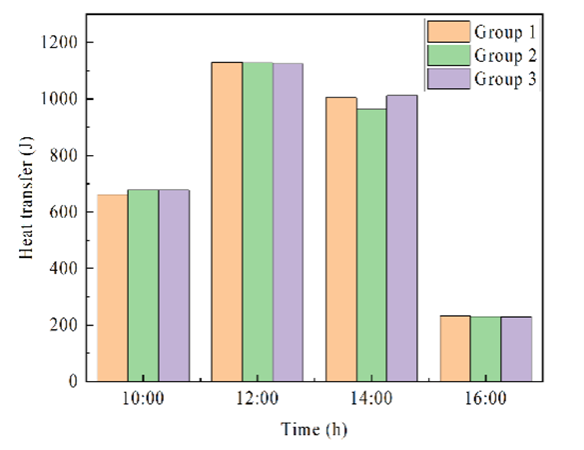

综合图10与图11分析发现,三种管排下,集热墙的平均集热效率大小为:排3 > 排1 > 排2。在16:00时刻时,三种排列的集热效率均接近峰值且差异较小。供热量方面,所有排列均与太阳辐射同步变化,在12:00时刻达到最高峰值。结果表明,优化管排布局可显著提升系统能效,排3的设计在平衡效率与稳定性上更具应用潜力。

图10 不同管排下集热效率随时间变化

图11 不同管排下供热量随时间变化

本研究通过将集热管与集热墙系统相结合,提出了一种新型多风道、多换热模式的集热墙系统。利用CFD方法分析了不同换热模式(间层、多管、耦合),以及不同支管数量和布置方式对流场速度、出口温度、出口流量和表面温度等特性参数的影响。该结构具有提高集热墙在太阳能资源较丰富地区的集热效率的优点。本研究主要得出以下结论:

1)通过比较不同换热模式下集热墙的热工性能,发现基于多风道集热墙的耦合换热模式表现良好。与传统的集热墙间层换热模式相比,耦合换热模式具有更快的启动速度,并且集热效率提高了23.7%,换热量增加了35.9%。

2)研究中发现,9管式多风道集热墙在综合方面展现出更好的效果。11管式多风道集热墙在日平均集热效率和日平均换热量上的提升效果并不明显。在较高的太阳辐射强度下,支管数量的增加并没有明显提高热工性能。

3)在非均匀排管条件下,将中间5根支管的中心距设置为其他支管中心距的2倍时,集热墙的日平均集热效率和供热量均达到最高水平。

在未来的研究中,有必要进一步探索夏季工况下集热墙的通风降温性能的潜在机制,并确定集热结构与地理位置、气候和室内环境舒适性的关系。这将有助于提高集热墙的性能和效益,以满足建筑节能和舒适性的需求。

作者简介

张文见,工学硕士,就读于郑州大学,导师为李瑞鑫副教授,研究方向为被动式建筑策略与太阳热能响应。

李瑞鑫,博士(后),郑州大学副教授、硕导。土木工程学院人工环境与能源工程系主任,城市地下空间环境监测与控制研究所副所长。国家自然科学基金函评专家、河南省建设科技类专家库专家、《河南科技》编委、《制冷与空调》青年编委,《Applied Energy》、《Renewable Energy》等国际重要期刊审稿人,河南省制冷学会会员、河南省建筑学会会员。主要研究方向:被动式太阳能技术、建成环境的模拟与调控、建筑热工与功能性围护结构等。主持国家自然科学基金和省部级科研项目4项,发表学术论文40余篇,出版教材和专著3部,获授权专利8件参与制定规范、标准2部。